Observations sous le plancher de la ruche

Le contexte

Il est très courant et même recommandé d’observer les abeilles sur la planche d’envol aussi appelé trou de vol. L’objectif est de s’assurer que tout va bien pour la colonie et a contrario de détecter un éventuel problème. Tout ça avec l’idée que plus on aura d’informations obtenues par l’observation moins longtemps on aura à ouvrir la ruche. Toute intervention sur les ruches à cadres se traduit par une rupture de l’homéostasie de la colonie et donc un stress que les abeilles auront à surmonter. Pour rappel, le nid à couvain est chauffé à 36°C, les ouvertures au printemps où la température excède rarement les 20°C se traduiront pour les abeilles par un long travail de réchauffement. Et donc de consommation de réserves à un moment ou les resources ne sont pas encore pléthoriques.

Bibliographie

Donc il est très important de prendre toutes les informations possibles avant d’ouvrir. Il existe dans la littérature deux livres traitant des observations au plancher d’envol. Le premier qui fait référence est celui de H. Stork « Au trou de vol » aux éditions Européennes Apicoles, mais qui date un peu (rédigé avant l’arrivée du varroa et du frelon asiatique). Un livre plus récent publié par les Éditions Terran Magazines : «Observations sur la planche d’envol » de Mathieu Angot, Olivier Duprez, Henri Giorgi entre autres. Je recommande la lecture de ce dernier ouvrage même si j’en attendais un peu mieux…

Le varroa

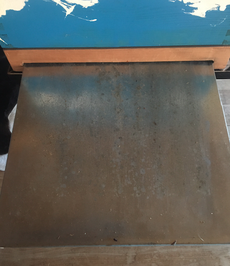

L’arrivée du varroa a eu pour conséquence de faire évoluer nos ruches. La plupart sont maintenant dotées d’un plancher anti-varroa. Celui-ci se caractérise par le fond du plancher grillagé et sous ce grillage on peut trouver une plaque métallique amovible. Par exemple chez l’artisan Fabrikaruche chez qui je me suis fournis voir sur la photo ci-dessous à quoi ressemble ces planchers.

L’objectif du grillage est que lorsque les abeilles se débarrassent d’un varroa phorétique soit par elle-même soit par épouillage, celui-ci tombe sous le grillage et ne peut plus remonter dans la colonie. L’autre avantage de ce type de plancher est de pouvoir faire des comptages des varroas tombés. Ces comptages sont effectués soient pour évaluer au cours de la saison la charge en varroas, soit pour compter les varroas tombés suite à un traitement par dégouttement à l’acide oxalique par exemple.

Maintenant ces plancher anti-varroas permettent de faire de très nombreuses observations sur la colonie et son développement. Et ce sont ces observations faciles à réaliser que je vais vous décrire dans cet article.

Toutes les photos ont été prises courant juillet, période durant laquelle les colonies sont bien développées même si l’activité commence à diminuer (et d’autant plus cette année que la canicule sévit).

La plaque vierge

Cette photo montre une plaque vierge. Il s’agit d’une plaque en tôle qui après plusieurs saisons va se « patiner ».

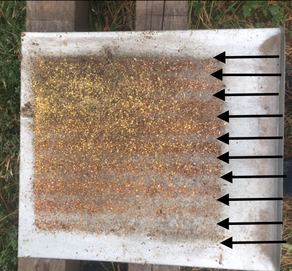

A quoi ressemble la plaque métallique après quelques jours :

Aspect général

Il s’agit en fait d’une sorte de négatif du corps de ruche. On voit très bien la position des cadres et on peut même savoir combien il y a de cadres dans le corps de ruche. Ici il y a dix cadres et une partition de part et d’autre des cadres.

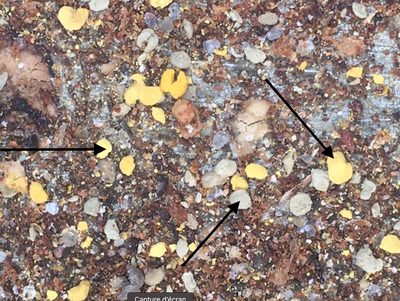

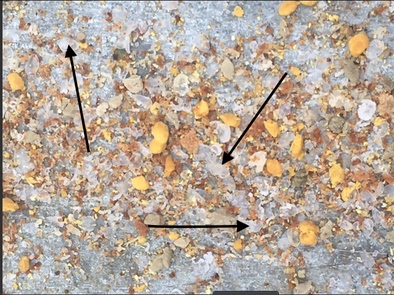

Pelotes de pollen

Malheureusement les abeilles qui ramènent des pelotes de pollen a la ruche en perdent un certain nombre. Sûrement lors de leur transvasement dans les alvéoles dédiées au stockage du pollen. Leur observation nous apprend au moins deux choses : un que les abeilles rentrent du pollen et deux qu’il s’agit de pollen de différentes origines florales. Pour le premier point cela permet, si on soupçonne qu’une ruche est devenue bourdonneuse, de vérifier s’il y a toujours des rentrées de pollen. On peut bien sûr l’observer au trou de vol mais des fois on peut louper le bon « créneau » des rentrées de pollen et passer à côté. Attention, une ruche bourdonneuse rentre toujours du pollen mais en quantités moindres. Donc on prendra le temps de comparer avec les planchers des ruches voisines.

Pour le deuxième point je rappelle que le pollen est la source de protéines (en fait des acides aminés) nécessaires au bon développement du couvain. Aucun pollen n’apporte tous les acides aminés indispensables au développement des larves d’où l’importance de vérifier qu’il y a plusieurs sources de pollen. On voit très bien sur la photo des pelotes de différentes couleurs. D’où l’intérêt de proposer à ses abeilles la plus grande biodiversité florale possible ce que par définition la transhumance ne permet pas quand elle ne se traduit pas par un arrêt de ponte faute de fleurs à pollen.

Naissance de jeunes abeilles

On peut observer soit la naissance d’abeilles femelles soit celle de mâles ou faux-bourdons. Ce sont les débris d’opercules qui permettent de faire la différence. Dans le cas des femelles l’opercule qui ferme la cellule sera découpée en petits morceaux. Ce sont ces morceaux qu’on peut observer sur la plaque entre deux cadres. Par contre pour les mâles l’opercule est découpé en un seul morceau (à l’instar des cellules royales) et ce sont ces opercules qu’on peut observer. On peut donc facilement sans ouvrir la ruche suivre la naissance des mâles. Au printemps, dès leur apparition sur la plaque, on pourra noter la date ce qui permettra de démarrer ses essaims artificiels au bon moment. Pour ceux qui comme moi laissent essaimer leurs colonies on saura maintenant que les essaimages printaniers ne vont plus tarder à se produire.

Ecailles de cire

Au printemps dès que les conditions météo et les ressources le permettent on commence à développer ses colonies. J’utilise des cadres à jambage ce qui veut dire que les abeilles cirières en particulier doivent construire l’ensemble du rayon. Dans ma pratique je reviens 6 jours plus tard vérifier que le cadre a bien été construit (au moins aux deux-tiers) et que la reine a pondu des œufs avant de rajouter un nouveau cadre. Il se trouve que les cirières dans leur travail perdent des écailles de cire. Et on retrouve ces écailles sur la plaque sous le plancher. Donc en regardant la plaque au niveau de la ruche où j’ai introduit mon cadre à construire je sais déjà si les abeilles ont construit ou pas.

Fausse teigne

La fausse teigne est un papillon (il en existe deux espèces dans les ruches) qui pond ses œufs sur les cadres. Les chenilles qui en sortent se nourrissent de miel de pollen et de cire. Toutes les colonies en ont, principalement en été. Si la colonie est en bonne santé ce n’est pas un problème, les abeilles contrôlent facilement leur possible expansion. Par contre une colonie faible ou en stress peut vite se laisser envahir par la fausse teigne. Dans ce cas on retrouve dans les cadres des larves qui attaquent les constructions de cire alors que si tout va bien on ne voit les larves que sur les têtes de cadres. Sur la plaque on observe très facilement les déjections des larves de fausse teigne. Ce sont des petits amas noirs.

Si tout va bien on les retrouve en rive, la fausse teigne se développant sur les cadres de réserves. Et par ailleurs les abeilles empêchent les papillons d’aller pondre sur les cadres de couvain. On peut aussi retrouver sur la plaque des larves vivantes à différents stades, preuve que les abeilles sont en contrôle du parasite et assurent un nettoyage efficace.

Couvain plâtré

Une des maladies courantes chez l’abeille est l’ascosphérose plus connue sous la dénomination de couvain plâtré. Cette maladie est causée par un champignon Ascosphaera apis et se traduit par la présence de momies blanchâtres. Cette maladie est fréquente lors d’épisodes de froid et d’humidité prolongée comme au printemps 2024 par exemple. Ces momies se retrouvent sur le plancher d’envol mais aussi sur la plaque sous la ruche ce qui permet de suivre son évolution.

Les fourmis

Il est très courant de retrouver des fourmis dans le nourrisseur ou sur la plaque sous la ruche. Certaines établissent même leur colonie sous le toit. Personnellement cela ne me dérange pas. Encore une fois les colonies en bonne santé gèrent cela à la perfection, pour les plus faibles l’emploi d’insecticides est peu recommandé (sic). On n’oublie pas non plus que dans une ruche la température est de 34 à 35°C et que c’est rempli de nourriture alors forcément cela attise les convoitises de tout poils. Sans dresser de liste exhaustive on rencontrera aux détours des visites, fourmis, forficules, punaises, sphinx têtes de mort, cétoines noires…

Les fourmis ont également leur rôle à jouer dans le contrôle du varroa. L’acide formique est une des molécules utilisées dans la lutte contre le varroa et les fourmis sont très friandes de cet acarien. Un élément à prendre également en compte quand on traite à l’acide oxalique par dégouttement. Je traite avec du varromed® et la notice recommande de compter les varroas tombés six jours après le traitement. Je préconise de faire la lecture sur la plaque 24 heures après traitement seulement et cela pour deux raisons. La première c’est que, comme illustrée plus haut sur une des photos, la plaque sera couverte de débris. La deuxième c’est qu’il y aura probablement plein de fourmis. Du coup on est content parce qu’on dénombre peu de varroas mais un certain nombre ont été mangé par les fourmis… Attention donc à la sous-estimation des chutes de varroas phorétiques.

En conclusion

Comme décrit dans cet article il y a donc moyen d’obtenir beaucoup d’informations juste par l’observation de la plaque située dans un plancher anti-varroa. Je compte bien continuer à documenter mes observations. Il y a notamment des débris blancs qu’il me reste encore à identifier. Je pense que ces observations devraient faire partie de toutes les formations en apiculture. Avec mes stagiaires avant d’ouvrir les ruches je leur fais observer la plaque afin qu’ils prennent l’habitude de prendre des informations là où elles sont disponibles. En complément des observations faites au trou de vol on peut avoir tout ou partie des réponses à la visite qu’on va faire. Outre le gain de temps, les colonies sont beaucoup moins dérangées. A suivre donc…